2021年プロジェクト「コロナ禍における若者の不安」

今年度は、コロナ禍での若者がどのような不安を抱いているのかをアンケート調査で明らかにし、それに対して我々ができることを提案・実行していく。これにより、若者の不安を少しでも軽減することを目的とする。研究調査および提案・実施内容は、報告書作成と2022年3月に行われるKIPシンポジウムでの発表によって共有する。

(なお、ここでは「コロナ禍」とは2020年4月から現在までの期間を指す)

目次

Ⅰ. 第一弾アンケート調査報告

Ⅱ. 第二弾アンケート調査報告

Ⅰ. 第一弾アンケート調査報告

KIPでは、高校卒業以上35歳以下の若者1004人に対して、2021年8月1日から8月18日にかけて、コロナ禍における若者の不安に関するアンケート調査を実施した。見出し

1.健康面

2.人間関係面

3.キャリア面

4.金銭面

1. 健康面

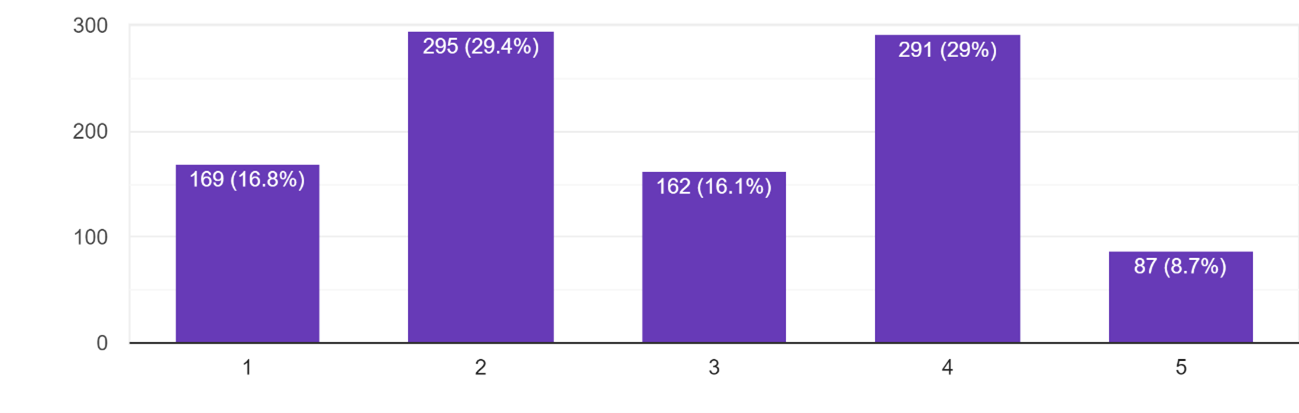

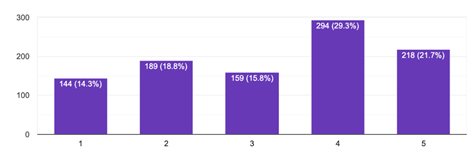

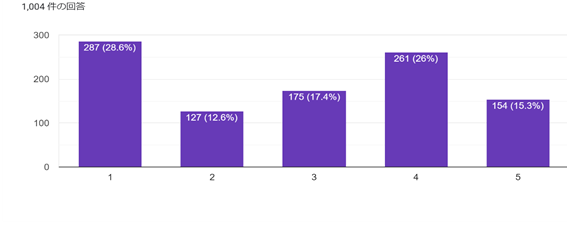

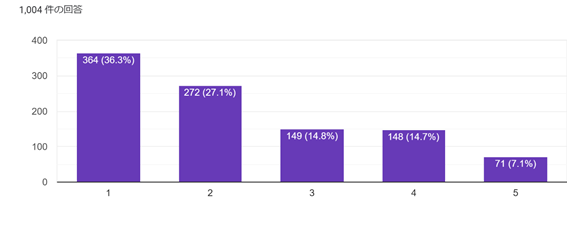

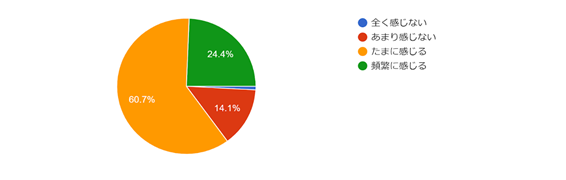

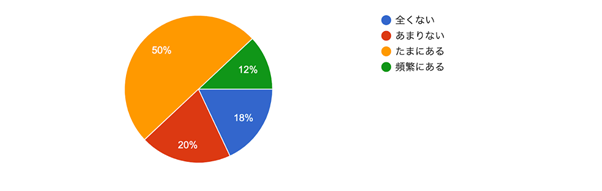

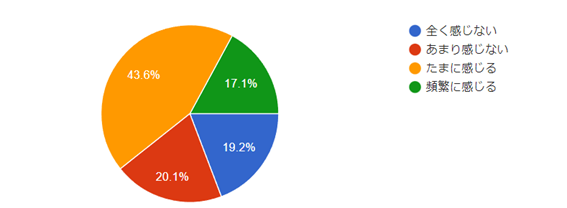

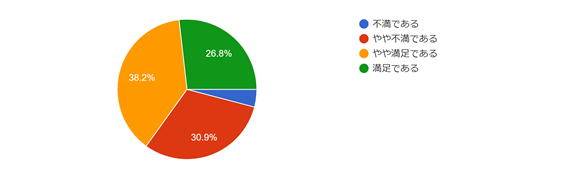

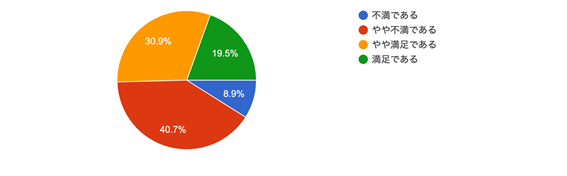

Q1. 現在の生活習慣(運動、睡眠・休養、食生活など)に対する不安を感じますか?

※以下、不安の度合いを示す選択肢1~5参考程度は下記の通り。

1:不安を全く感じない

2:不安をあまり感じない

3:どちらでもない

4:不安を少し感じる

5.不安をかなり感じる

「2:不安をあまり感じない」または「4:不安を少し感じる」を回答した人で二極化する傾向がみられた。

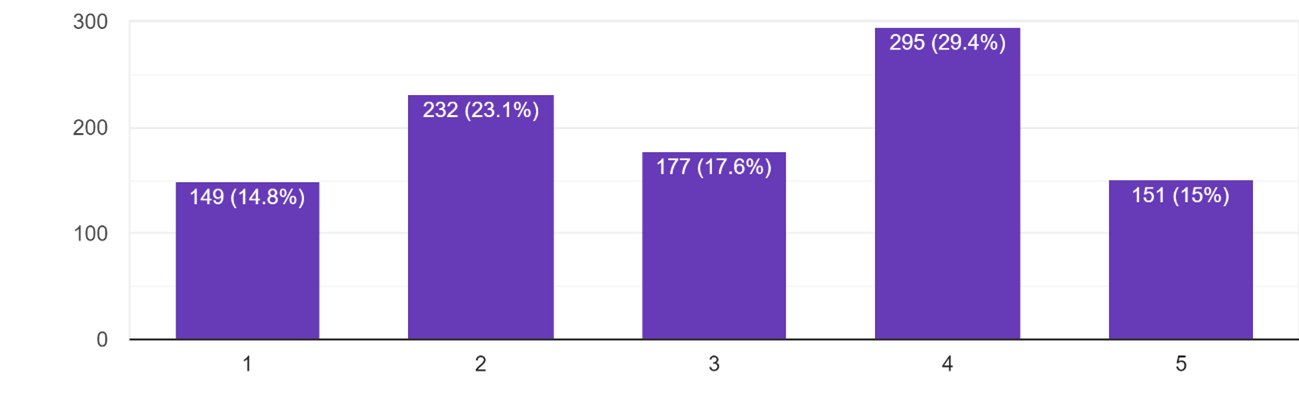

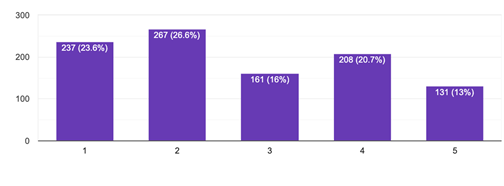

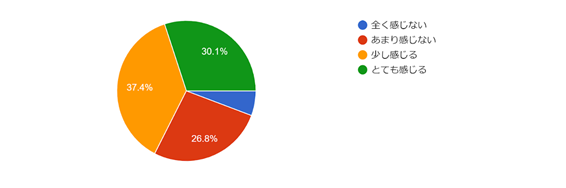

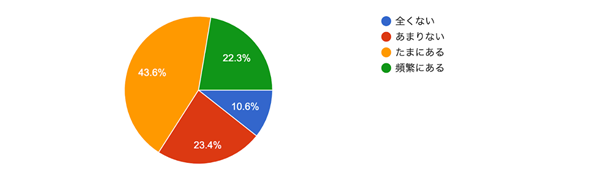

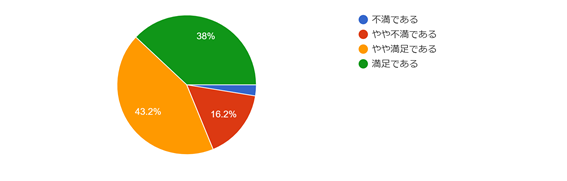

Q2. 医療体制のひっ迫により、医療機関にかかりにくくなった、またはかかりにくくなるのではないかという不安を感じますか?

Q1と似た傾向ではあるが、Q1と比較して0.4ポイント「4:少し不安を感じる」と答えた人が多かった。

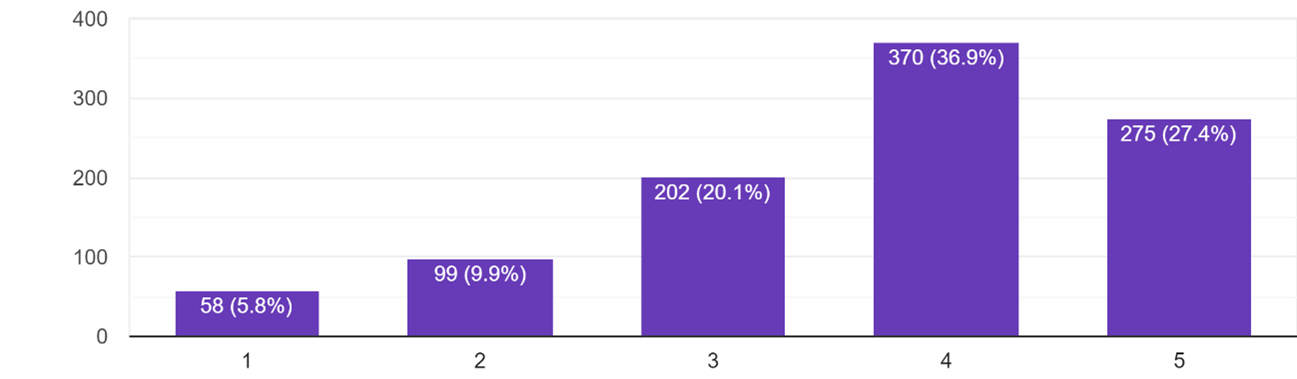

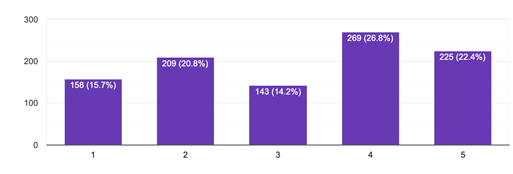

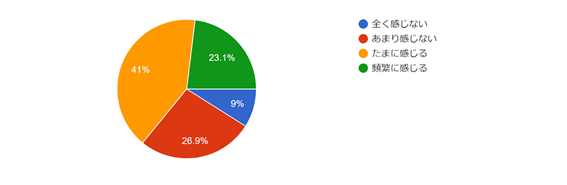

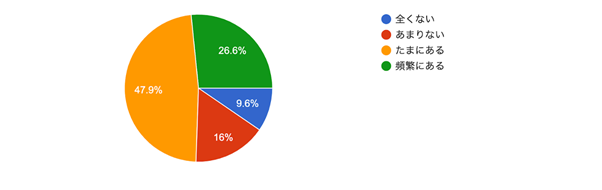

Q3. 新型コロナウイルスに感染する不安、感染させてしまう不安を感じますか?

「4:少し不安を感じる」、「5:不安をかなり感じる」に約65%が回答した結果となった。

まとめ

Q1,Q2では回答が二極化する傾向が見られ、Q3では不安を多少なりとも感じている人が多くいるという結果になった。学年や性別、居住形態などで回答にばらつきがあるのか、また二極化の原因は何なのかをアンケート分析や追加調査によって明らかにしていきたい。

企画・編集:一般社団法人 KIP知日派国際人育成プログラム

トップに戻る

2. 人間関係面

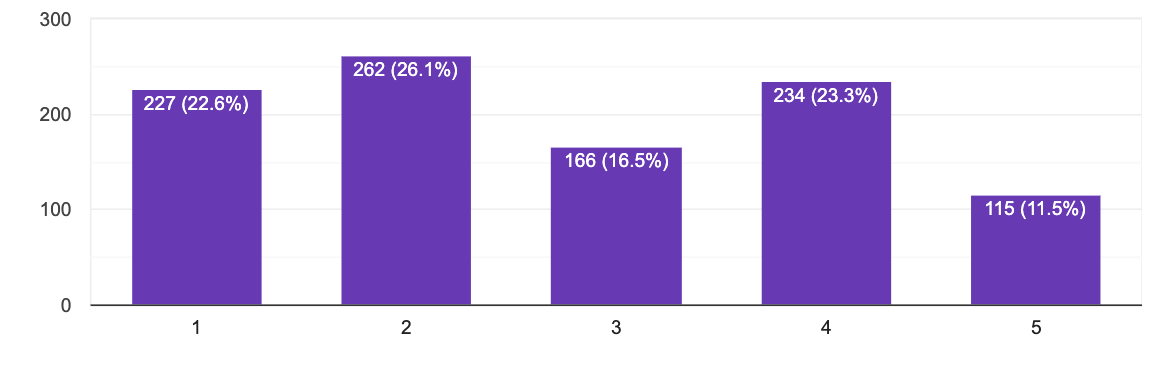

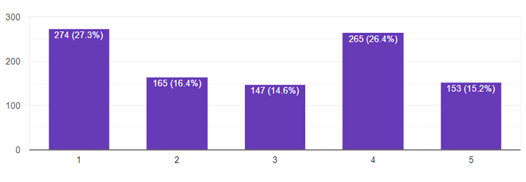

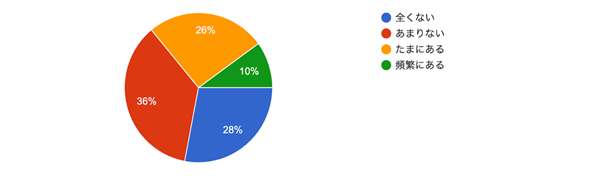

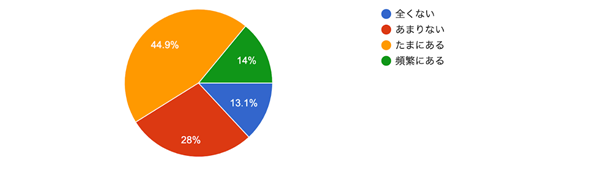

Q4. 職場および学校において先輩/上司や後輩との関係の維持に不安を感じますか?

※以下、不安の度合いを示す選択肢1~5参考程度は下記の通り。

1:不安を全く感じない

2:不安をあまり感じない

3:どちらでもない

4:不安を少し感じる

5.不安をかなり感じる

「2:不安をあまり感じない」と回答した人が多く、「4:不安を少し感じる」または「1:不安を全く感じない」と回答した人がこれに続いた。

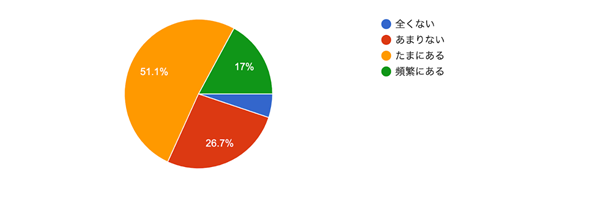

Q5. 職場及び学校において、先輩や後輩との新しい人間関係が形成できない不安を感じますか?

「4:不安を少し感じる」または「5:不安をかなり感じる」と回答する人が約半数であった。

Q6. 職場及び学校において、友人関係の維持に不安を感じますか?

Q7. 職場及び学校において、新しい友達が形成できない不安を感じますか?

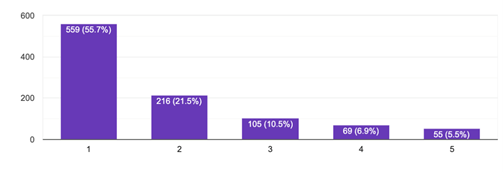

Q8. 家族との良好な関係の維持に、不安を感じますか?

まとめ

新しい人間関係の形成については、「4:不安を少し感じる」または、「5:不安をかなり感じる」を選択する人が多かった。一方で、人間関係の維持については、回答にバラつきが見られた。また、家族関係については、「1:不安を全く感じない」を選択する人が圧倒的に多かった。追加調査により、これらの不安における背景や要因について明らかにしていきたい。

企画・編集:一般社団法人 KIP知日派国際人育成プログラム

トップに戻る

3. キャリア面

Q9.キャリア(留学、就活、転職など)に関する情報が不足しているという不安を感じますか?

※以下、不安の度合いを示す選択肢1~5参考程度は下記の通り。

1:不安を全く感じない

2:不安をあまり感じない

3:どちらでもない

4:不安を少し感じる

5.不安をかなり感じる

「1:不安を全く感じない」、「2:不安をあまり感じない」と答えた人が約41%、「4:不安を感じる」、「5:不安をかなり感じる」と答えた人も約41%と二極化する結果となった。

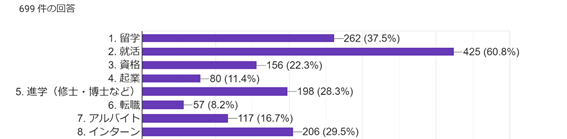

Q10. Q9で1以外を選んだ方にお聞きします。特に不足している情報はどれですか?(複数選択可)

※回答数が1以下のものは割愛。

※横軸の単位は「人」

不足していると感じる情報は、就活が1番多く、次に、留学が多いということが分かる。

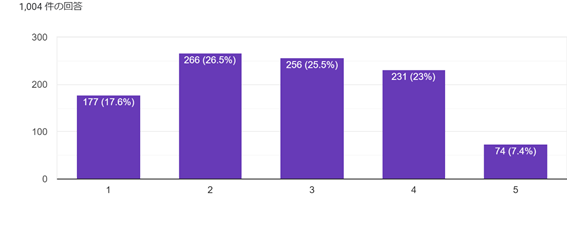

Q11.就活や転職、学業評価や勤務評価において、自分の能力が正しく評価されているかどうかに不安を感じますか?

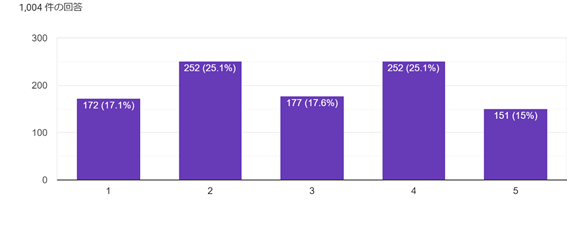

Q12.自分の専門性を深める、および、自分の知見を広げにくくなっているという不安を感じますか?

Q13.自分の会社/職業/職種がなくなる不安を感じますか?※学生の場合、自分が就職する/したい会社/職業/職種、またはアルバイトやインターンシップを含む

まとめ

約41%が、キャリアに関する情報不足に対して不安を抱えている結果となった。情報不足に関して不安を抱えている人達は、どうしてそう感じるのか追加調査を行いたい。

企画・編集:一般社団法人 KIP知日派国際人育成プログラム

トップに戻る

4. 金銭面

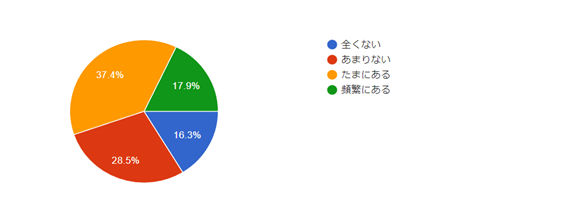

Q14. 現在(あるいは将来的な)出費に対する不安を感じますか?

※以下、不安の度合いを示す選択肢1~5参考程度は下記の通り。

1:不安を全く感じない

2:不安をあまり感じない

3:どちらでもない

4:不安を少し感じる

5.不安をかなり感じる

ほかの選択肢と比較して、「1:不安を全く感じない」もしくは「4:不安を少し感じる」と回答する人が多かった。

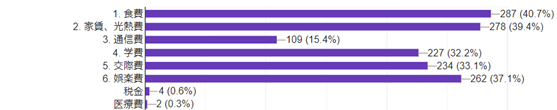

Q15. 上記設問で1以外を選んだ方へ。これらの中で、経済的に不安を感じる出費項目はどれですか?(複数選択可)

食費と回答した人が一番多く、そのあと家賃・光熱費、娯楽費が続いた。

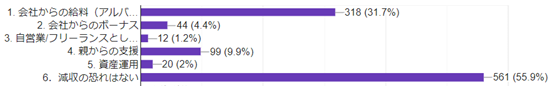

Q16. あなたの収入源は何ですか?(複数選択可)

※回答数1以下の選択肢は割愛するが、回答数合計は12。

「会社からの給料」と回答した人が76.4%おり、大多数を占めることになった。「親からの支援」を受けている人も63.1%と多かった。

Q17. その収入源のうち、減収の恐れがあり不安を感じているものはどれですか?(複数選択可)

※回答数1以下の選択肢は割愛するが、回答数合計は8。

半分以上が「減収の恐れはない」と回答した一方で、約30%の人が「会社からの給料(アルバイト、インターン込み)の減収の恐れがあり、不安を感じている」と回答した。

まとめ

出費に対する不安に関しては、「1:全く不安を感じない」と「4:不安を少し感じる」を選択する人が多かった。不安を感じる人はなぜ不安を感じるのか、アンケート分析、追加調査によって明らかにしていきたい。

企画・編集:一般社団法人 KIP知日派国際人育成プログラム

トップに戻る

Ⅱ. 第二弾アンケート調査報告

KIPでは、高校卒業以上35歳以下の若者411人に対して、2021年9月26日から10月22日にかけて、コロナ禍における若者の不安の中でも、オンラインコミュニケーションにまつわる不安を対象にアンケート調査を実施した。その結果を共有する。

注意

【*オンラインコミュニケーションツール】SNS(LINE, Twitter等)、オンライン会議ツール(zoom, teams等)

【**新しい人間関係の形成】場所や団体に関係なく年齢・立場に関係なく、今まで知らなかった人と仲良くなること

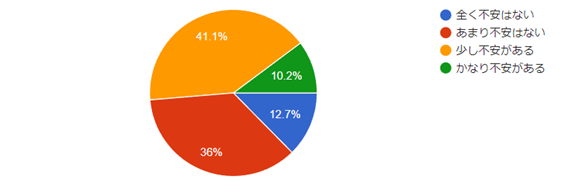

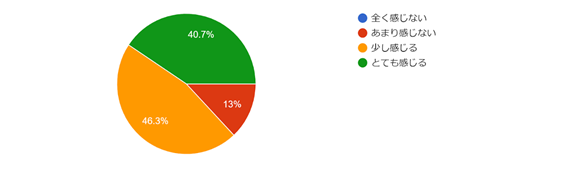

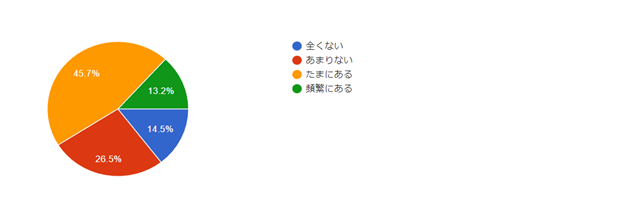

Q1. 新しい人間関係の形成にどの程度不安を感じていますか

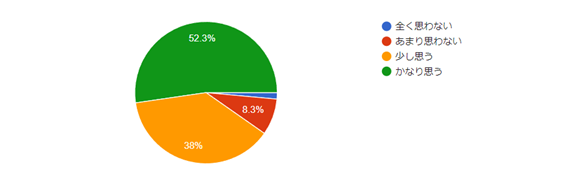

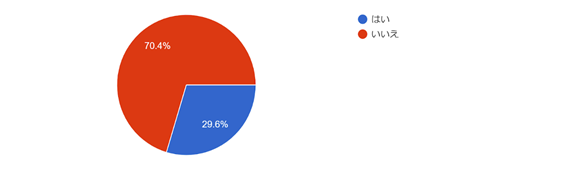

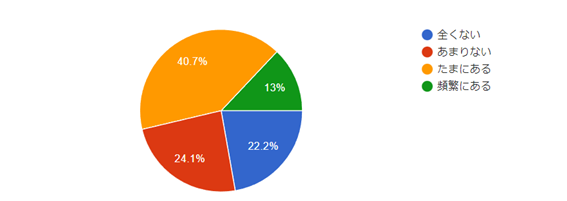

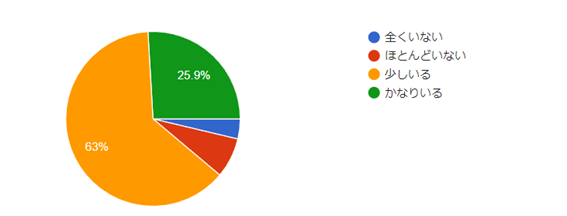

Q2. 対面で会う機会が減っていることが新しい人間関係の形成に影響を及ぼしていると思いますか

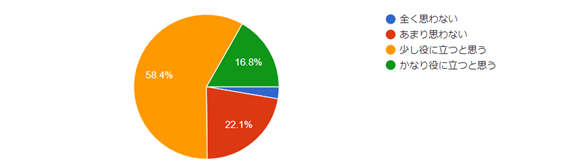

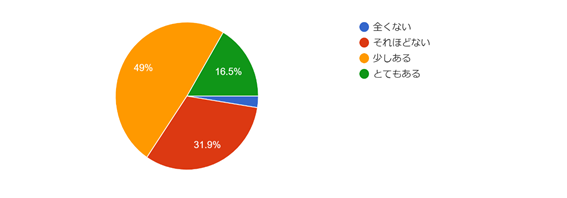

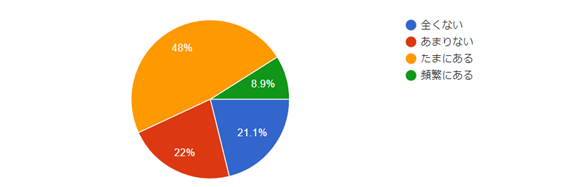

Q3. オンラインコミュニケーションツールが新しい人間関係の形成にどの程度役立つと思いますか

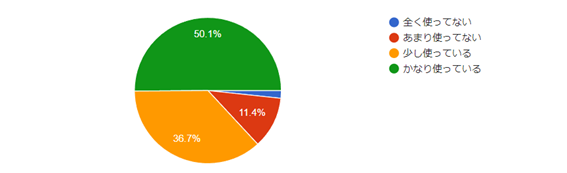

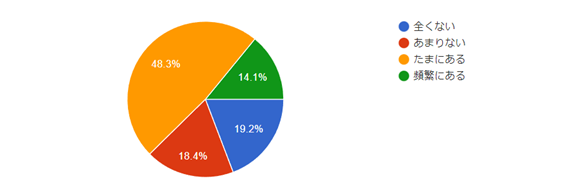

Q4. あなたはオンラインコミュニケーションツールをどのくらい使っていますか(私的目的に限る)

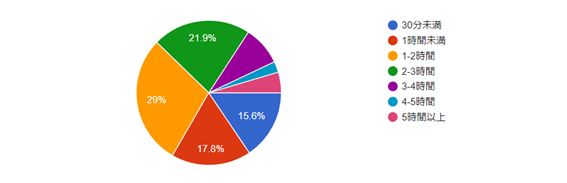

Q5. あなたは1日に、平均どのくらいの時間オンラインコミュニケーションツールを使っていますか(私的目的に限る)

<Q4にて、オンラインコミュニケーションツールを「全く使っていない」「あまり使っていない」と答えた方(以下、「オンラインコミュニケーションツールを使わない人」)へ>

Q6. 私的目的でオンラインコミュニケーションツール*をさらに使いたいと思いますか

Q7-1 (Q6で「いいえ」と答えた方)どのようなきっかけがあれば使い始めたいと思いますか?(自由記述)

複数の回答が寄せられたが、大きく分けて3つの意見に集約できた。

・連絡したいと思う人(とても親しい友人、恋人など)がいれば

・本当にオンラインコミュニケーションしかコミュニケーション手段がなくなるなど、必要に迫られたとき

・より、対面に近いやりとりが、オンラインコミュニケーションで実現されたとき

Q.7-2(Q6で「いいえ」と答えた方)使い始めるに際して期待することはなんですか?(自由記述)

複数の回答が寄せられたが、大きく分けて3つの意見に集約できた。

・機能面での使いやすさ

・友人が使用していること

・孤独の解消

<Q4にて、オンラインコミュニケーションツールを「少し使っている」「かなり使っている」と答えた方)へ>

Q8. 私的目的でのオンラインコミュニケーションツールを上手く使えているという感覚はありますか

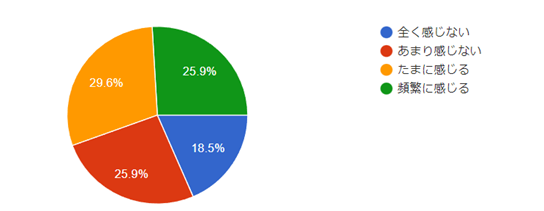

Q9. (対面と比べて)オンラインコミュニケーションツール*の利用では相手との心理的距離感をつかみづらいと感じますか。

(Q8.「私的目的でのオンラインコミュニケーションツール*を上手く使えているという感覚はありますか」 で「全くない」・「それほどない」と答えた方(以下、「オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人」),Q8. で「少しある」・「とてもある」と答えた方(以下、「オンラインコミュニケーションを使えている感覚がある人」)で比較)

[オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人]

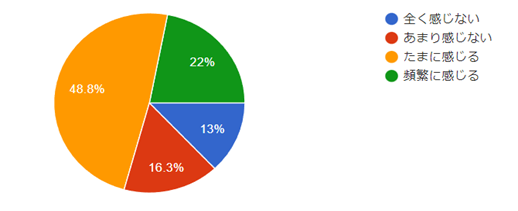

Q10. 対面の場合よりもオンラインコミュニケーションツール*を使った場合では初めて会う人に気軽に声を掛けづらいと感じますか

[オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人]

オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人のうち67.5%が「少し感じる」「とても感じる」と答えたのに対し、オンラインコミュニケーションを使えている感覚がある人は、64.1%が「たまに感じる」「頻繁に感じる」と回答し、その差は3.4ポイントだった。

Q11-1. 他の人のSNSを見て羨ましいと思うことはありますか

[オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人]

Q11-2. 特にどのような時に羨ましいと思いますか

主に上がっている声としては、旅行、グルメの声が多かった。

一方で、「共通の友達が遊んでいる」や「大人数で会合している」など、友人の話の中に入れないことへの疎外感を覚えている回答が見られる。

Q.12-1. 対面参加とオンライン参加の両方がいる会議またはイベントに参加することはありますか

(「オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人」と「オンラインコミュニケーションを使えている感覚がある人」に加え、「Q4. あなたはオンラインコミュニケーションツールをどのくらい使っていますか(私的目的に限る)」で「全く使っていない」「あまり使っていない」と回答した人(以下、「オンラインコミュニケーションツールを使わない人」の三者で比較)

[オンラインコミュニケーションツールを使わない人]

Q12-2. (Q11-1で「あまりない」「たまにある」「頻繁にある」と答えた方)オンラインで参加することはありますか

[オンラインコミュニケーションツールを使わない人]

Q12-3. (Q11-2で「あまりない」「たまにある」「頻繁にある」と答えた方)対面参加者との間に疎外感を感じることはありますか

[オンラインコミュニケーションツールを使わない人]

Q12-4(Q12-3で「たまにある」「頻繁にある」と答えた方)なぜその疎外感を感じましたか

様々な意見が寄せられたが大きく分けて3つの意見に集約できた。

1. タイムラグ、声の聴きにくさ、表情の見にくさなどの技術的問題があってコミュニケーションに支障が出るため

2. 対面の参加者発言の頻度が高く、オンライン側の人が発言しにくいため

3. 雑談やちょっとした会話が難しく、現場の雰囲気を感じたり円滑なコミュニケーションを取ったりすることが困難になるため

Q12-5. (Q12-3で「全くない」「あまりない」と答えた方) なぜそのような疎外感を感じなかったと思いますか

様々な意見が寄せられたが大きく分けて4つの意見に集約できた。

1. オンライン参加者が一定以上の割合を占めていると、対面参加者だけで話が進行してしまうことが少ない場合もあるため

2. 授業や会議など明確な目的があって参加しているときには、各人に役割があるため取り残されにくくなるため

3. 司会など会の主催者側がオンライン参加者に十分配慮し、発言の機会を提供するなど適切な対応をしているため

4. オンラインでの参加に習熟しているため

Q13-1. スマートフォンやPCなどの電子機器を用いる時に身体的・精神的な負担を感じますか

[オンラインコミュニケーションツールを使わない人]

Q13-2.(あまり感じない」「たまに感じる」「頻繁に感じる」と答えた方)どのようなときに身体的・精神的な負担を感じますか。

身体的負担として多く回答にあげられたのが「目の疲れを感じたとき」及び「肩こりをしたとき」であった。一方、精神的負担としてあがったのが「テキストメールを返すことの精神的苦痛」であった。

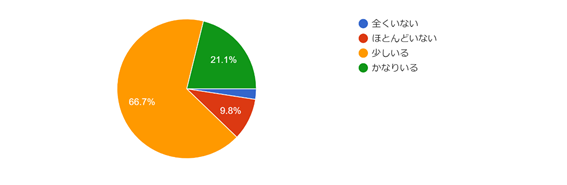

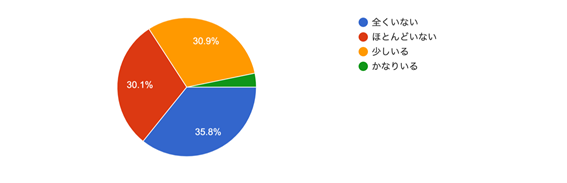

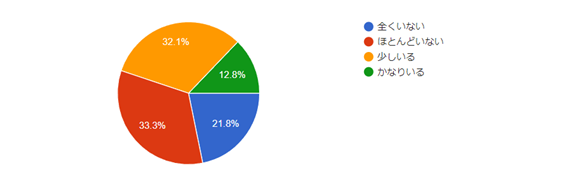

Q14 対面で話す機会のある親しい友達がいますか

[オンラインコミュニケーションツールを使わない人]

<Q4にて、オンラインコミュニケーションツールを「少し使っている」「かなり使っている」と答えた方)>

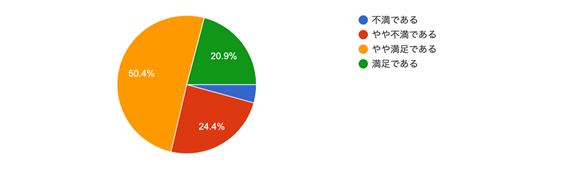

Q15. 現状の自分の人間関係に関して、満足していますか

[オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人]

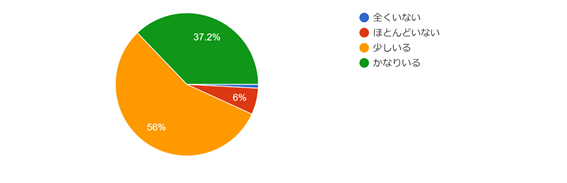

Q16-1.オンラインコミュニケーションツール上で出会った人で、親しく話す人はいますか

[オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人]

Q17.オンラインコミュニケーション上での人間関係に満足していますか

[オンラインコミュニケーションを使えている感覚がない人]

企画・編集:一般社団法人 KIP知日派国際人育成プログラム

トップに戻る