2024.3.22 3月フォーラム 「少子高齢化社会における医療費負担のあり方」

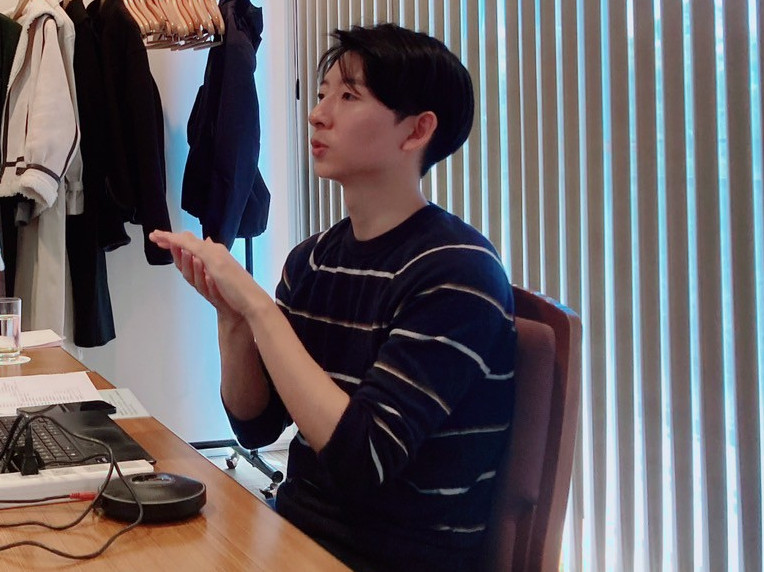

講師:嶋津寛之氏 三井物産ウェルネス事業本部

略歴:2021年慶應義塾大学・ボッコーニ大学BIEM卒業後、三井物産入社。 国内疾病予防・健康経営事業を展開する関係会社に出向し、3年間健康保険組合・保険会社向けの事業開発・営業を担当。現在は三井物産にてヘルスケア関連事業への投資案件に携わる。学生時代はKIPにてプロジェクト(世代間交流PJ)や委員会に所属し活動。

【スピーチと質疑応答】

嶋津氏には健康保険組合に向けた営業に携わってきた経験から、 日本の健康保険の制度についてご説明いただいた。第一に大企業が持つ健康保険組合の現状、第二に世代ごとの健康保険制度の認識に関する調査結果、第三に、国が行っている対策についてという流れであった。健康保険組合は給料の一部を財源とする企業内で解決するものであったが、景気の悪化等の要因で赤字が続き、国費が使われる協会健保への切り替えが起きている。福祉元年とされる1973年から進んだ医療費の低負担化という社会状況によって、健保組合に納められる金額の一部は国に支払われることも財政の圧迫要因である。そこで現れたのが今回の議題となる高齢者の医療費負担の増額の是非である。後期高齢者の負担増額に関しては、若者の賛成が一番多いが全世代でも賛成が多くなっている。さらに、医療費の負担感については、高齢者が一番負担に思っていないということであったが、高齢者は資産の格差が大きいという課題もある。国は、すべての健康保険組合に対して、加入者の健康保持増進のためにデータヘルス計画を作成することを求め、健康寿命の延伸と医療費の最適化を進めている。医療費が高額で民間が主導のアメリカの事例なども紹介いただいた。質疑は現役医師でKIPアラムナイの方からの説明があったり、病院のサロン化について話したりとより視野を広げることができた。

【グループ討論と全体討論】

討論の議題は「現役世代の負担を抑えるため、高齢者医療負担は引き上げられるべきか」であり、単なる賛否だけではなく建設的な解決策を提示することを目標に行われた。グループ討論では、医療費負担を引き上げるだけではなく、各世代の不信感を解消し長期的な視野での取り組みが必要だということは合意された。その取り組みとしては、ある程度区分をつけて医療費を引き上げつつ、サロン化する病院への対処として、別の受け皿となる居場所を充実させるという意見もあった。低価格の日常の診療よりも、高額療法の負担を問題視する指摘もあった。全体討論は創造的な意見が多数出され、活発に行われた。例えば、健康に関する福利厚生の実施度合いによって企業の税金の支払額に差をつけるという意見が興味深かった。また、年齢以外の区分を設けるという意見もあり、全体として、本当に医療が必要な人に適切に国が医療を提供するにはという視点で議論がなされた。嶋津氏からは、根底にあるのは倫理的な話であり、自分がどの主体の立場で話しているのか意識して、多様な立場で考えることが重要であるという講評を得た。

【全体私感】

議論の場と、記事の執筆の過程を通して、現実的に社会に変化を起こすための取り組みについて考えることができた。まちづくりを専攻している私は、当初、高齢者が人と繋がれ、運動できる場を整備すれば、病気の予防になり不必要な医療も防げるのではないかと考えていた。しかし、私の視点は場所があれば自然と良くなるといった理想だけを語るものとなっており、どの主体が具体的に何を行うことでどれくらいの効果が見込めるのかという視点が欠けていたことに気がついた。より深く考え議論を発展させるために、具体化して人に伝えることを意識したい。企業の活動や、費用負担の区切り方については個人では辿り着かなかった視点だったため、考え方を広げる機会となった。また、医療費負担の制度についても初めて知ることが多く学び多いフォーラムだった。

京都大学総合人間学部3年 中村 真依子